亿万年前,生命如何在地球上演进;它们又如何穿越漫长岁月,与今天的我们相遇?5月26日,由上海科技馆和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所共同主办的“龙吟九州·中国恐龙大展”在上海自然博物馆重磅开幕,5月31日起对公众开放。第一条飞向蓝天的恐龙,第一条由中国人自主发现并命名的恐龙等珍贵恐龙化石首次走出库房,与观众见面。

观众在展览上欣赏巨型和平永川龙化石。

观众在展览上欣赏巨型和平永川龙化石。

位于上海自然博物馆B2中庭,一条长38.1米巨型汝阳龙巍然矗立,这是世界上已知最粗壮、最重、体型最大的恐龙之一,科研人员通过它的颈椎、荐椎等骨骼化石标本,复原出其真实姿态,重量预估达60吨以上,庞大的身躯、巍峨的姿态,瞬间带人们回到中生代晚白垩世早期蜥脚类恐龙的世界。

在上海自然博物馆B2中庭,观众从巨型汝阳龙模型下穿越参观。

在上海自然博物馆B2中庭,观众从巨型汝阳龙模型下穿越参观。

合川马门溪龙、天府峨眉龙、巨型汝阳龙三条巨龙呈现在一个空间内,无比壮观。

合川马门溪龙、天府峨眉龙、巨型汝阳龙三条巨龙呈现在一个空间内,无比壮观。

“目前世界上已发现1000多种恐龙,中国恐龙超过350种,主要处于从侏罗纪初期至白垩纪末期,历经了恐龙家族崛起、分化辐射、鼎盛至大灭绝期间。”上海科技馆藏品保护与研究中心副主任张云飞告诉记者。此次大展,他和策展团队走遍全国12家科研院所和科普场馆进行考察,历时两年努力,终于让这批科研价值极高、多数从未走出研究机构的珍贵标本来到上海。

三叠中国龙在布展之前举行了隆重的开箱仪式,现场恐龙专家提前透露重磅展品信息。

三叠中国龙在布展之前举行了隆重的开箱仪式,现场恐龙专家提前透露重磅展品信息。

展品长臂混元龙珍贵化石开箱。

展品长臂混元龙珍贵化石开箱。

此次展览的“镇馆之宝”,是位于B1临展厅中心的许氏禄丰龙。它是第一条由中国人自主发现、挖掘、研究、命名、装架并展出的恐龙,于1938年由中国第一代古脊椎动物学家卞美年、杨钟健等在考察禄丰地层时发现,并于1941年正式发布和命名,也是中国第一枚恐龙邮票的主角。“中国第一龙”从此轰动全球,也开启了中国恐龙研究的历程。“长期以来,许氏禄丰龙深藏在中国科学院的中国古动物馆内,这次是它几十年来第一次走出北京,面向公众展出,它奠定了此次大展的基调。”张云飞说。

“中国第一龙”许氏禄丰龙。

“中国第一龙”许氏禄丰龙。

许氏禄丰龙的头骨。

许氏禄丰龙的头骨。

小朋友在展厅内欣赏全息影像还原的恐龙生存环境。

小朋友在展厅内欣赏全息影像还原的恐龙生存环境。

与世界上的其他恐龙展不同,“龙吟九州·中国恐龙大展”所展出的118件代表性恐龙化石标本和重要模型,全部来自中国地层埋藏,由中国科研团队发现、研究和命名。“中国是世界上重要的恐龙化石产地,主要分布在川渝、新疆、辽西、内蒙古、河南、浙江、江西、山东等地。”张云飞告诉记者,“过去,这些珍贵化石分散在各地的科研机构和博物馆,此次展览是用中国恐龙化石标本讲述其演化的第一次集中完整的呈现,其中很多化石标本是第一次走出库房,甚至有些是刚刚完成研究成果报道直接从研究人员的实验室中拿出来的。”

恐龙蛋化石。

恐龙蛋化石。

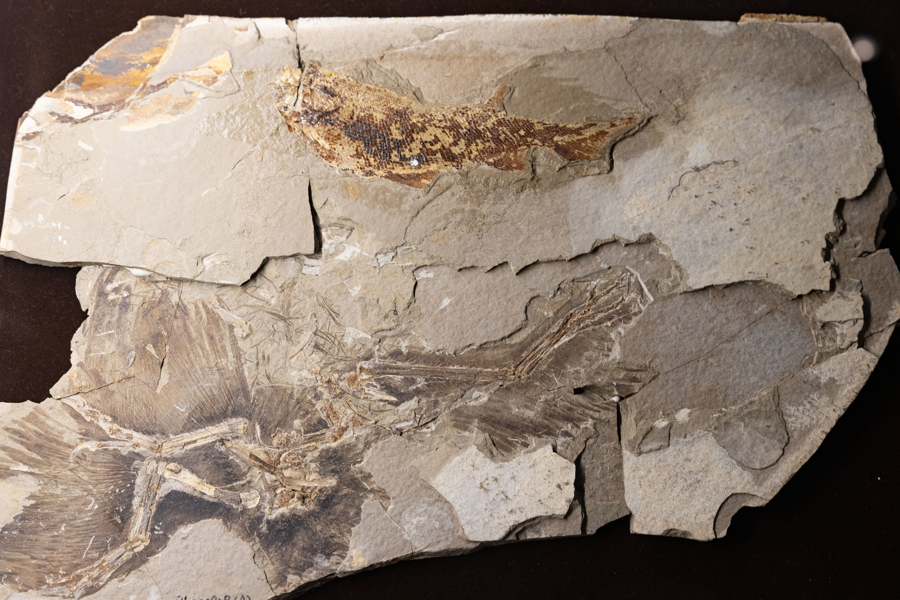

顾氏小盗龙化石。

顾氏小盗龙化石。

赫氏近鸟龙化石。

赫氏近鸟龙化石。

最小的恐龙足迹化石。

最小的恐龙足迹化石。

中国华诞龙化石。

中国华诞龙化石。

寐龙化石。

寐龙化石。

马门溪龙皮肤化石。

马门溪龙皮肤化石。

上海科技馆藏品保护与研究中心收藏研究部主任李必成每天穿行在展厅巡查,定期观察展厅的温度和湿度,以确保化石展品维持在稳定的状态。“从今年4月初开始布展到展出,装架这些珍贵化石花了一个半月,全国12家科研机构和博物馆都派驻了专业人员到现场安装,就像一次恐龙研究学界的聚会。”李必成告诉记者,所有的心血,都是为了保护这些已经有上亿年“岁数”的宝贝。

“模式标本”,是指经过科学家对某个新发现的物种进行研究后,首次命名并进行详细描述的该物种第一件标本,通常是全球首次发现,其科研价值非常高。在此次大展的118件展品当中,就有42件“模式标本”。“许多化石标本比较脆弱,比如赫氏近鸟龙,是出土于辽西地区的板状化石,经过火山灰掩埋以后形成,空气中的湿度和温度变化太大都会对它造成一定的影响。又如三叠中国龙,化石出土时破碎比较厉害,因此我们用了特制展柜进行保护。”李必成介绍,“由于自然博物馆下方有地铁穿过,我们在展柜下面制作了缓冲层,用来减少地铁穿行时震动带来的影响。”

一位父亲带着孩子在参观和平永川龙头骨化石。

一位父亲带着孩子在参观和平永川龙头骨化石。

讲解员向观众讲解恐龙化石背后的故事。

讲解员向观众讲解恐龙化石背后的故事。

小朋友在聆听中华贝贝龙的语音讲解。

小朋友在聆听中华贝贝龙的语音讲解。

展品分为化石标本和复制品两种,但即便是化石标本,也并非所有装架的恐龙整体都是100%化石。真正的化石往往只有其中的一小部分,譬如一条大腿骨、一个尾锤、一根肋骨……“最终呈现在观众面前栩栩如生的装架恐龙标本,除了部分完整度高的以外,多数是历代科研人员根据已挖掘出的部分化石,以及与其他同种类恐龙化石片段经过相互佐证后经过科学严谨地推断得出的。”李必成说,“经历了亿万年沧海桑田,恐龙留下的生命痕迹只是沧海一粟。恐龙研究工作就像是拼拼图,是个不断解谜的过程。”

为了完整呈现中国恐龙演化的历程,此次展览不只是展出化石标本,还要用这些标本来讲述一个关于生命演化的故事,这是策展团队一直在思考的核心问题。“我们为展览设了一条明线和一条暗线,明线是恐龙在不同地质时代的进化过程,而暗线则是伴随着恐龙演化,这些自然环境里的一草一木所经历的变迁。”张云飞说,“地球上每时每刻都有新的生物在出现,也有生物在灭绝,灭绝与新生交替前行,这是恐龙给我们的启示。”

观众在欣赏陆家屯鹦鹉嘴龙化石。

观众在欣赏陆家屯鹦鹉嘴龙化石。

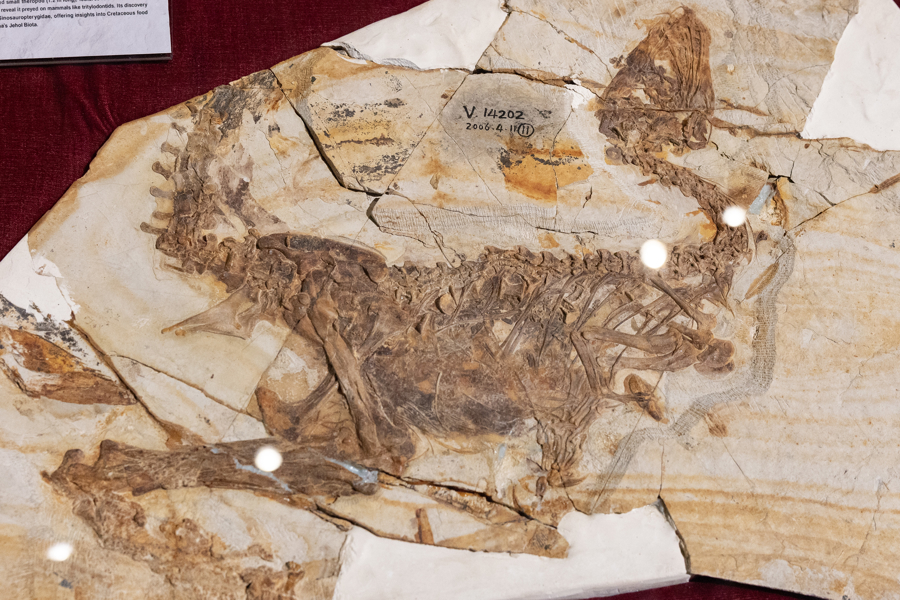

此次展览还试图回答一个关于鸟类演化的重要问题:“恐龙是否真的灭绝了?它是否依然在我们身边?”记者留意到,展览特设了一个名为“飞向蓝天的恐龙”展示区。“在中侏罗世至白垩世期间,小型兽脚恐龙开启了征服蓝天的历程。化石记录显示,这些恐龙身上开始覆盖绒羽、正羽等不同类型的羽毛。”李必成以最早飞向天空的顾氏小盗龙为例:“它演化出了不对称的飞羽,通过主动振翅飞向了蓝天。而另外一支,如长臂混元龙,则选择依靠翼膜进行滑翔,走出了不同的飞行演化路径。这些不同的路径,充实了我们对生物演化的理解,也让我们更加懂得生命演化过程的曲折和艰辛。”

展览开幕前,工作人员在核对展品信息。

展览开幕前,工作人员在核对展品信息。

家长陪孩子欣赏恐龙科普动画。

家长陪孩子欣赏恐龙科普动画。

位于展览的尾厅,一个世界上保存最完整的恐龙胚胎化石“英良贝贝”静静展出于此,作为整个恐龙大展的尾声。李必成说,这样的设置别有深意:“生物的灭绝是无法避免的,但每次灭绝都会给新的生命带来希望,正如恐龙灭绝后所带来的生态位空缺,造就了后来的哺乳动物兴盛和今天的我们人类的出现。将胚胎化石放在最后,正寓意着生生不息的生命奇迹。”

在线股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。